女性の尊厳を守るための挑戦:エチオピア農村部で月経授業を実施

水供給事業から学校のトイレ建設、そして月経授業の始まり

エチオピアでは2004年から安全な水の供給と保健衛生教育のプロジェクトを開始し、2016年からコミュニティ全体の衛生環境改善のために学校トイレの建設を含めて事業を展開するようになりました。SDGs目標6では、「すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する」ことを掲げ、ターゲット6.2で「女性特有の衛生問題への配慮」として月経衛生への対処の必要性が示唆されています。2017年にWHOとユニセフが発表する報告書(Joint Monitoring Programme)では、衛生(hygiene)の指標に「月経衛生管理」が入るようになりました。

ホープでも現地で事業を進めていくと生理をめぐる課題を見過ごすことはできず、2023年にTOTO水環境基金の助成により初めて女子児童の生理問題への取り組みをはじめました。

エチオピア農村部での生理事情と月経授業

国連人口基金(UNFPA)の技術協力を得て、事業地出身の女性医学博士に講師として来てもらい、月経授業の取り組みを行いました。

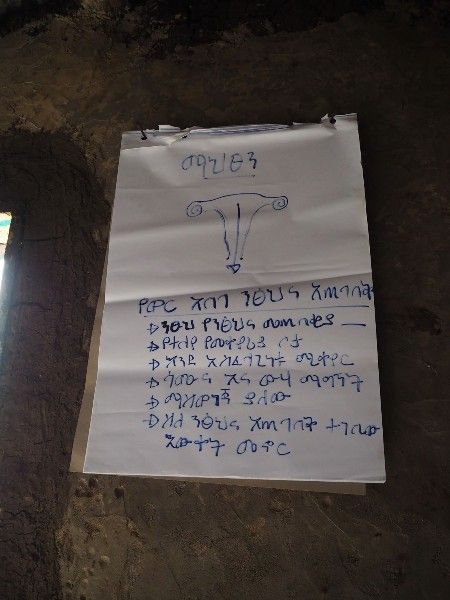

授業では4年生から8年生の男女37名の児童たちを小グループに分け、生理について知っていることを発表してもらう予定でした。想定通り児童たちはこれまで生理について人前で話したことはなく、生理の知識もほとんどなかったため困った様子。そこで講師が医学的な視点で、生理・健康・衛生について話をし、教師やホープスタッフたちは初潮を迎えたときの体験を子どもたちと共有しました。すると徐々に生理について誰でも話しやすい雰囲気が作られ、女子児童たちが自身の体験を自ら話してくれるようになりました。

彼女たちが語ったのは恐怖でした。生理について母親や学校から聞いたことがなく、地域の慣習で家族にも相談できず、初潮を迎えたときはとにかく怖かったそうです。友達にどう対処したのかを聞き、余り布や葉っぱなどで対応しており、衛生面でも問題が多い状況でした。この授業では生理について話したり相談したりする機会がなかった児童たちに、生理の知識や適切な対処方法を伝えることができました。

ホープの事業地をUNFPAエチオピアが取材に訪れました。活動の様子や女性たちの声が取り上げられ、世界的に「月経衛生デー」として定められている5月28日に記事が配信されています。

Dignity in Every Cycle: A Mission to Transform Menstrual Health in Southern Ethiopia »

布ナプキンの配布はできても、次は?

エチオピアの農村部では生理用品へのアクセスが大きな課題です。ホープの事業地も例外ではありません。今回のプロジェクトでは、こうした課題への一時的な解決策として、首都アディスアベバで購入した布ナプキンを女子児童へ配布しました。

「こんなに心地よいものがあるのか!」と驚きの声が上がるほど布ナプキンに対する反応は良かったのですが、事業地では女性が自立支援で収入を得られるようになっても、ナプキンを購入できるお店がありません。布ナプキンを自分たちで作る方法もありますが、調査すると現時点では現実的ではないことがわかりました。現地ではナプキンに適した布が手に入らないこと、また日本の小学校のように裁縫の授業がないため裁縫は特殊技術としてみなされ、縫う作業へのハードルが高かったのです。ホープが生理用品を配布し続けるのではなく、現地の人々の力で継続的に入手できる方法を現在検討中です。生理用品が手に入るまでは、1日に3~4回あて布を交換し、使用した布は必ず洗って干し、清潔に保つよう講師からアドバイスがありました。

女性の尊厳を守るために

女性はある年齢から毎月生理があり、それと付き合っていかなければなりません。これまで生理は支援を必要とする対象・事柄だと考えられていませんでした。しかし、生理への支援が女性の尊厳を守ることにつながると社会的に意識が変化してきたきっかけは「#生理の貧困」を訴えた女性たちの声だったのかもしれません。生理への支援を後回しにせず、世界中の女性たちが、生理の日でもいつもと変わらず過ごせるように、ホープは活動を続けていきます。

ホープの活動は、皆さまからのご寄付に支えられています。